Une victoire de la radiologie hospitalo-universitaire à plein temps: la recherche à Necker

Jacques Lefebvre évoqua, dans sa leçon inaugurale, la place de la recherche en radiologie. Il y séparait la recherche fondamentale, principalement axée sur la connaissance de l'anatomie radiologique, de la recherche appliquée plus technologique. Il n'eut pas l'instrument de ses ambitions suffisamment tôt pour avoir dans la recherche la place qu'il tint en clinique, en pédagogie et en politique. Nombre de travaux de recherche clinique en radiopédiatrie furent réalisés par les premiers collaborateurs de J. Lefebvre, notamment Clément Fauré, soit aux Enfants Malades, soit dans leurs propres fiefs, quand ils furent appelés à devenir chef de service. Les « marotteauses » n'auraient pu être décrites sans les radiopédiatres. On ne saurait oublier le lancement de la radiologie vasculaire pédiatrique ni les travaux de neuroradiologie de Gérard Debrun et de Max Hassan. Jacques Lefebvre est à l'origine de la fondation des « Annales de Radiologie. », première revue radiologique fonctionnant sur le mode du "peer-review". La recherche radiologique aux Enfants Malades prit une nouvelle ampleur, vers 1979, sous l'impulsion de Laurent Garel, avant son départ pour le Canada en 1983, notamment par ses travaux sur l'échographie pédiatrique. Francis Brunelle, adjoint de Denis Lallemand quand il succéda à Jacques Sauvegrain en 1985, tira le plus grand profit de l'implantation du nouveau complexe d'imagerie multi-modalités et de son orientation neuroradiologique. Spécialiste réputé de l'angiographie et de l'embolisation vasculaire et chef de service depuis 1997, il diversifie actuellement ses champs d'action vers l'imagerie fonctionnelle en IRM et la fœtologie. Guy Sebag fut formé chez eux avant de devenir l'adjoint de Max Hassan, puis lui succéder jusqu'à sa mort brutale et prématurée à l'hôpital Robert Debré.

A Necker, le rôle joué par J-A Sicard et J Jacques Forestier ne fait que sortir de l'oubli. Oubliée aussi la performance de Chappuis et Chauvel, plus ancienne mais aussi exemplaire. Leur exemple ne semble donc n'avoir inspiré aucun des radiologues de la génération du plein-temps hospitalo-universitaire, y compris l'auteur de ces lignes.

Jean-René Michel fut un pionnier de l'angiographie rénale, notamment chez le transplanté rénal, où elle remplaça une médecine nucléaire inexistante. De même s'attacha-t'il à de grands travaux pour identifier les tumeurs rénales par l'artériographie, utilisant notamment l'angiotensine. L'école de Michel développa son programme de recherche dés l'ouverture du service de la Clinique du Rein en 1968. Tout s'y prêtait, tant la richesse des thèmes que la proximité de tuteurs néphrologues et urologues de classe exceptionnelle. Jean-Pierre Grünfeld rapporta de son séjour à Boston, chez JP Merrill et NK Hollemberg, une somme de projets qui impliquaient un fort investissement des radiologues. Avec lui et, entre autres, Dieter Kleinknecht, Joseph Sabto, Henri Kreis, Claude Barbanel, Dominique Ganeval, furent explorés les insuffisances rénales aigues et les hypertensions artérielles des reins greffés ou natifs, par des cathétérismes supersélectifs des vaisseaux rénaux, des artériographies, des épreuves pharmacodynamiques complexes. Avec de tels maîtres, le radiologue apprit la rigueur expérimentale, l'honnêteté intellectuelle, le calcul statistique et l'anglais médical. La néphrotoxicité des produits de contraste fut de tout temps un handicap au développement de la radiologie chez les insuffisants rénaux : on s'attela à en déchiffrer les mécanismes avec D. Kleinknecht, Nicole Hinglais, P. Jungers, Dominique Ganeval, Dominique Droz et Laure-Hélène Noël.

A partir de la thèse de Philippe Grenier, s'échafauda un grand travail de démembrement des atrophies rénales segmentaires, auquel s'associèrent pendant plusieurs années, Jean-Pierre Grünfeld, Jacob Cukier et Renée Habib; la méticulosité des recherches radiologiques et endoscopiques des reflux vésico-rénaux, chez J-R Michel, fit mettre à leurs vraies places les relations entre les hypoplasies segmentaires d'Ask-Upmark, les lésions du reflux selon C-J Hodson, les infections urinaires et certaines hypertensions artérielles de l'enfant et de l'adulte.

L'introduction de l'échographie numérique de haute définition, en 1979, avec le prototype Sonia de la CGR, permit de remarquables percées dans le diagnostic des maladies de l'appareil uro-génital. Elle fut aussi à l'origine de l'échographie du corps thyroïde avec Gabriel Vallée. Dès que cette dernière fut au point, s'ensuivit celle des parathyroïdes avec Tilman Dr Druëcke et Claude Dubost. L'échographie du sein démarra simultanément, avec Nicole Sterkers et Pierre Mauvais-Jarvis.

Une longue parenthèse fut imposée, à partir de 1980, quand l'AP décida de ne pas implanter les nouvelles technologies d'imagerie médicale sur le site, à la grande consternation de J Sauvegrain, J-R Michel et de leurs collaborateurs. La recherche radiopédiatrique se relança avec le complexe installé en 1985 et l'arrivée de Francis Brunelle. Michel eut le mérite de s'attacher au groupe multidisciplinaire qui lança la lithotritie extracorporelle par l'onde de choc et repérage radiologique, première mondiale permise par l'installation du prototype "baignoire" de chez Dornier, offert généreusement par un mécène à Jacob Cukier qui le mit à la disposition de l'AP-HP.

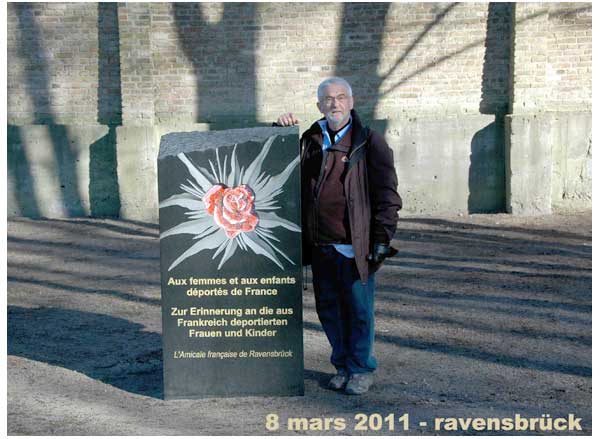

A RAVENSBRÜCK

LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON

A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC