HISTOIRE FRANÇAISE DES PRODUITS DE CONTRASTE IODÉS RADIOLOGIQUES

DR JEAN-FRANÇOIS MOREAU, AIHP, Hy FACR

Professeur émérite, Université Paris Descartes

Électroradiologiste honoraire de l'hôpital Necker

Président-fondateur de l'Académie des Sciences, Arts et Technologies de l'Imagerie Médicale (ACSATIM)

L'emploi des produits de contraste radiologiques métalliques s'avéra nécessaire dès que Röntgen découvrit les quatre nuances de gris sous-tendant la physico-chimie de l'image photographique des volumes corporels traversés par un faisceau de rayons X. Les pionniers tirèrent parti de la visibilité des métaux utilisés dans la pratique de la thérapeutique clinique, les sels de bismuth et d'argent notamment. L'iode n'apparut que tardivement.

Au départ, il y eut la préparation liposoluble du Lipiodol en 1905 synthétisée par l'interne en pharmacie Marcel Guerbet pour traiter l'arthrose et l'athérosclérose ; il sera utilisé tout au long du XXe siècle pour l'opacification des cavités extérieures (laryngographie, bronchographie, hystérographie, fistulographies... et vers 1950, la lymphographie). Ses potentiels radio-opaques stimulèrent dès 1914 l'imagination du père spirituel de la neuroradiologie, Jean-Athanase Sicard, mais seule la sérépendité explique le succès de Jean Forestier dans sa découverte en 1921 du principe de la sacco-radiculographie au lipiodol, suivie de la myélo-ventriculographie par ponction lombaire. Cette découverte stimula les cliniciens épris de radiologie des organes internes, mais les iodures intravasculaires s'avérèrent toxiques et/ou insuffisamment opacifiants, notamment dans les mains du syphiligraphe et du pharmacien de la Mayo Clinic qui expérimentèrent vainement les premières urographies intraveineuses à l'iodure de sodium chez leurs syphilitiques en 1923. Les propriétés de la liaison aux protéines sériques permirent au bromure ajouté à la sulfphenolphtaléine (BSP) d'être en 1925 le premier agent de contraste expérimentalement efficace chez l'animal pour l'opacification biliaire ; l'iode n'entra dans la tri- puis la tetraiodophenolphtaleine (iodipamide) que quelques décennies plus tard pour réaliser des cholangiographies intraveineuses performantes.

Sérépendité est encore à mettre au crédit du chimiste américain Moses Swick qui, à Berlin en 1928, alors qu'il étudiait les propriétés bactéricides d'un sel d'acide benzoïque monoiodé hydrosoluble excrété par le rein, réalisa en fait la première urographie intraveineuse (UIV) chez le rat. La série humaine sur des malades de l'urologue Alexander von Lichtenberg sera réalisée et publiée à l'insu de ce dernier en 1929 ; une controverse célèbre s'ensuivit. L'iode devint dès le composant obligé des opacifiants dit angio-urologiques, nécessairement hydrosolubles et aussi faiblement que possible liés aux protéïnes. L'iodure de sodium, mal toléré, fut vite remplacé par le Thorotrast par le prix Nobel Egas Moniz et Dos Santos à la prestigieuse école angiographiste de Coïmbre ;

Dès 1930, les Allemands de Schering (Uroselectan et surtout Diodone) et de Bayer (Abrodyl) proposèrent des molécules di-iodées concurrentes. André Guerbet présenta le Ténébrix au Congrès international de radiologie de Paris en 1931. Ces produits étaient excrétés par les tubules avec la notion de seuil prohibant les fortes doses sous peine d'accidents néphrotoxiques graves. C'est avec eux que se développa la phobie de l'iode, à tort, considérée comme responsable des accidents d'intolérance anaphylactoïdes parfois mortels détectable, d'où la mauvaise réputation tenace de l'UIV ; un « test à l'iode » fit partie de la litanie préalable à toute injection. L'iode organique devint l'opacifiant angiographique absolu dès que les propriétés cancérogènes du Thorotrast furent démontrées dans la décennie 1950.

Dans cette même décennie 50, un progrès essentiel fut apporté par la synthèse par les Américains de Mallinckrodt (Conray) puis les Allemands de Schering des triodés hydrosolubles sécrétées par voie glomérulaire qui permirent à la fois le développement de l'urographie « descendante » de tout l'appareil urinaire préconisée par Ole Olsson puis Jean-René Michel, et de l'angiographie selon la méthode de Seldinger également à l'origine de la radiologie interventionnelle. Le marché français fut principalement approvisionné par l'allemand diatrizoate (Radioselectan urinaire et vasculaire) et le français ioxitalamate (Télébrix, Guerbet). Le combat commercial fut alimenté par le degré d'hyperosmolalité que portait en elles chacune des préparations de la demi-douzaine de triodés synthétisés en un demi-siècle. « L'allergie à l'iode » restait constamment la menace et, si le test à l'iode fut abandonné, lui succéda la lutte des promoteurs et des adversaires des prémédications inspirées par les théoriciens du stress. Autre débat, les taux respectifs des cations sodium, agressif pour les vaisseaux, et méthylglucamine, responsable de l'hyperosmolalité. Les leaders mondiaux de la toxicité et du bon usage des produits de contraste iodés furent Elliott Lasser et Harry Fishcher aux USA et, une décennie plus tard, Jean-René Michel et Jean-François Moreau en France.

Le Suédois Torsten Almén publia en 1969 une vision pharmacodynamique révolutionnaire d'une chaine de produits de contraste iodés de faible osmolalité destiné à contrevenir aux effets pernicieux sur la qualité de l'image et la tolérance vasculaire du choc hyperosmolaire, notamment la diurèse osmotique et la douleur artérielle . Le premier filon était les dimères hexaiodés non ioniques qui révolutionnèrent d'abord la neuroradiologie avec le metrizamide (Amipaque) présenté à ICR'73 à Madrid en même temps que le CAT-scanner de Hounsfield et les « néphroses osmotiques » de Moreau. S'y affrontèrent l'Iopamiron de Bracco, l'Ultravist de Schering, l'Iohexol de Nycomed, l'Optiray de Guerbet... Le second filon fut l'introduction par Michel Guerbet d'un hexaïodé ionique, l'ioxaglate de sodium et de méthlglucamine (Hexabrix). On lui réserva le secteur de l'angiographie alors qu'il était un remarquable agent urographique.

Les batailles commerciales trop souvent alignaient des arguments pseudo-scientifiques biaisant l'utilisation optimisée des opacifiants au bénéfice de meilleurs diagnostics cliniques et une baisse de la morbidité. Lasser et Moreau, qui avaient sympathisé à San Diego puis à Lyon, offrirent avec les Contrast Media Symposia, à partir de celui de Montbazon en 1987, une base à la fois éthique et scientifique équilibrée en unissant dans les programmes une participation réglée des laboratoires industriels et universitaires. Excédé par les pressions de certains commerciaux au moment décisif de la bataille du Télébrix et des non ioniques, Moreau, alors président de l'European Society of Uroradiology, créa le Contrast Media Safety Committee en 1995 dont l'audience a été croissante jusqu'à aujourd'hui.

La radiologie est un parfait exemple des effets spectaculairement révolutionnaires déclenchés par les « disruptive innovations ». Ce furent d'abord la généralisation de l'image numérique aux dépens de l'image analogique qui ne fournit que les seize niveaux de gris que sait discriminer l'œil humain. En découle aujourd'hui l'imagerie médicale organique et fonctionnelle en quatre dimensions qui implique une dosimétrie sur des échelles de gris démultipliées jusqu'à 260 pour chaque couleur. Les doses d'iode de produits de contraste peuvent être d'autant plus réduites que la matrice exprimée en pixels est plus performante. A l'inverse, l'expansion de la radiologie vasculaire interventionnelle conduit à allonger la durée des examens et augmenter considérablement la dose totale d'opacifiant iodé injectée.

En conclusion, que soit exalté le rôle joué par l'hôpital Necker, du temps qu'il était le temple de la médecine interne et de l'uronéphrologie, dans l'introduction puis le développement de la chimie à visée radiologique d'origine française, n'a rien d'outrecuidant pour celui qui y a vécu le dernier quart du dernier siècle du dernier millénaire avec intensité une fantastique saga. Que le Club d'histoire de la chimie et l'Académie de pharmacie exaltent le culte de la mémoire de Marcel Guerbet, Joaquim Albarran, Jean-Athanase Sicard, Jean Forestier, Robert Coliez, Jean-René Michel est essentiel tant il leur a fallu d'énergie et de courage pour imposer leur vision d'une radiologie intelligente, efficace et sécurisée, devenue aujourd'hui la plus recherchée par les nouveaux résidents du XXIe siècle et la plus bénéfique aux malades et à la santé publique.

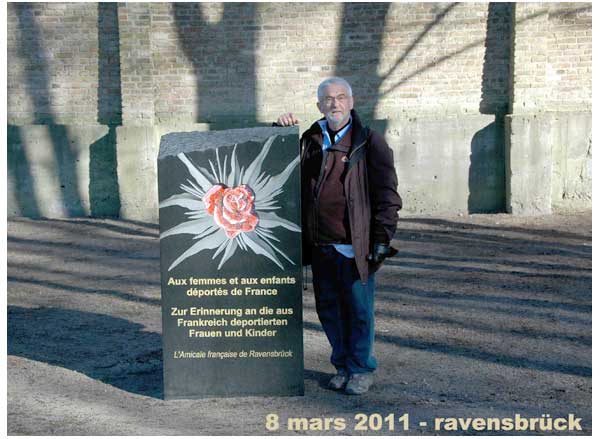

A RAVENSBRÜCK

LA PHARMACIE DE MARGUERITTE CHABIRON

A VERDELAIS ETAIT DANS CET IMMEUBLE

LES RESISTANTES S'ENFUIRENT PAR LE JARDIN A PIC